加西亚•马尔克斯:我为什么流亡海外?

- 时间:2017/8/2 新闻来源:热点快报网 阅读: 次

-

加西亚•马尔克斯:我为什么流亡海外?编者按:本文节选自马尔克斯自传《活着为了讲述》,李静译。在文章中马尔克斯阐述了自己写作《一个海难幸存者的故事》的国际以及自己之所以会流亡海外的前因后果。

一阵风浪把军舰上的八名船员卷入了海中,经过四天搜寻,失踪人员被宣告死亡。然而,一周之后,他们当中的一位奇迹般地出现在岸边一处荒僻的海滩。他在一只随波漂流的筏子上没吃没喝地度过了十天,终于靠岸生还。

加西亚·马尔克斯对这位海难幸存者进行了为期二十天的采访,同时在报上连载。扣人心弦的报道轰动全国,读者每天都挤在报社门前等待。由于揭露了海难真相,惹怒当局,报社被迫关张,马尔克斯也流亡海外。直到十五年后,这篇故事才集结成书。日前,《一个海难幸存者的故事》中文版已由新经典引进出版。

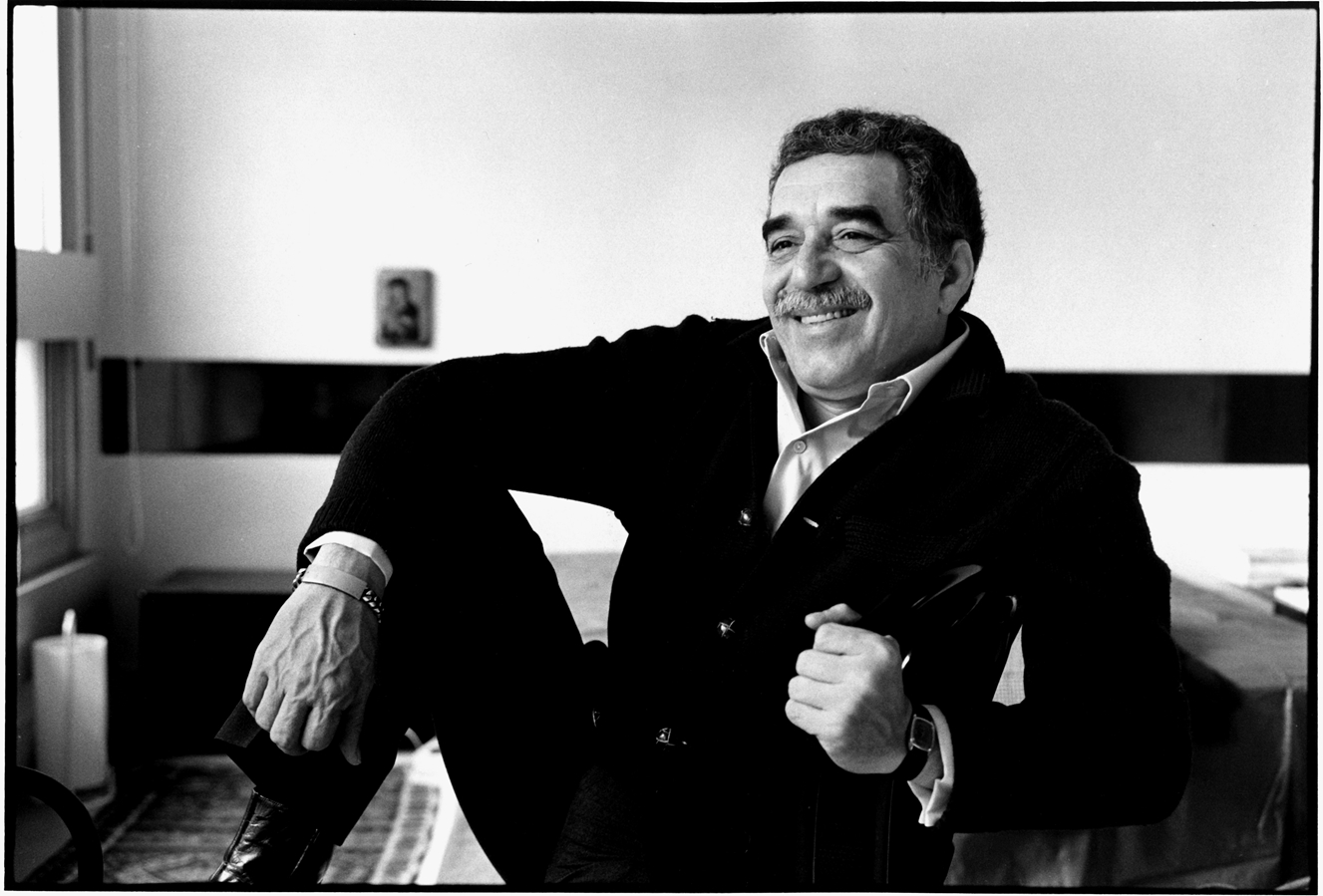

加西亚•马尔克斯

对记者来说,一九五五年的新年是从国家海军“卡尔达斯号”驱逐舰上的八名水手遭遇暴风雨、落海失踪开始的。四天前,这艘驱逐舰在美国亚拉巴马州的莫比尔结束几个月的常规维修,起航回国,在只差两小时就抵达卡塔赫纳时遭遇暴风雨。

所有记者都放下手中的工作,收听电台发布的第一条灾难公告。吉列尔莫·卡诺坐在转椅上,转过来盯着我,指令就要出口。何塞·萨尔加尔正往印刷室走,听到新闻,神经紧绷,也停在我面前。一小时前,我刚从巴兰基亚回来,准备再次报道灰烬之口的悲剧;眼下,我已经在想下一班飞往沿海的飞机何时起飞,以便去写有关八名溺水者的最新报道。然而,电台发布的公告说得很清楚:驱逐舰将于下午三点抵达卡塔赫纳,没有新消息,八名水手的尸体尚未找到。吉列尔莫·卡诺一下子泄了气。

“加博[1],这都什么事儿啊!”他说,“煮熟的鸭子飞了。”

灾难报道仅限于一系列官方公报,只说向因公殉职的海军士兵致敬,别无其他。周末,军方披露:水手路易斯·亚历杭德罗·贝拉斯科乘坐一只无桨的木筏,十天水米未进,奄奄一息地漂流到了乌拉巴的一处海滩,饱受暴晒之苦,但可以康复。大家全都一个心思:要是能拿到独家报道,哪怕只采访半个小时,也会成为年度新闻。

根本就采访不到他!军方安排他住进了卡塔赫纳海军医院,使他与世隔绝。机灵的《时代报》记者安东尼奥·蒙塔尼亚假扮医生,混进医院,和他待了几分钟,貌似只拿到几张铅笔绘图,画的是遭遇暴风雨时,贝拉斯科在驱逐舰上的位置,外加只言片语。显然,他接到命令,消息不得外泄。“早知道他是记者,我会帮他一把。”几天后,贝拉斯科表示。他一康复,就在军方的陪同下,接受了《观察家报》驻卡塔赫纳记者拉希德斯·奥罗斯科的采访。他的收获很有限,没能如我们期待的那样,弄清一阵风是怎么刮死七个人的。

路易斯·亚历杭德罗·贝拉斯科必须服从铁纪,住在波哥大父母家,也不能随意走动,随便说话。巡航舰中尉吉列尔莫·丰塞卡十分亲切地回答任何技术或政治问题,同样十分亲切地回避任何关键信息,即我们唯一感兴趣的事故真相。为了争取时间,我就韦拉斯科回到父母家的情况写了几篇报道。军方陪同人员还是不让我跟他说话,却准许一家地方电台采访,其采访内容无聊至极。显然,我们在受一帮擅长冷处理的官方人士的控制,而我第一次震惊于这样的念头:他们在向公众隐瞒有关海难的惊天内幕。如今想来,那不只是怀疑,更是预感。

那个三月,天灰蒙蒙的,寒风刺骨,淫雨霏霏,让我愈感愧疚。我一败涂地,回编辑部前,先去了街对面的大陆酒店,在冷清的吧台要了杯双份酒,小口小口慢慢啜饮,连厚实的正装款大衣都没脱。突然,耳边响起一个甜美的声音:

“独自喝酒,也会独自死去。”

“愿上帝听见,美人儿。”我痴痴地回答,以为是玛蒂娜·丰塞卡。

声音在空气中留下一缕温热的栀子花香,可惜不是玛蒂娜。我目送着她走出旋转门,和那把难忘的黄伞一起消失在细雨迷蒙的大街上。喝完第二杯酒,我也过街,借着两杯酒的酒劲回到编辑部。吉列尔莫·卡诺见我回来,高兴地大叫,好让所有人都能听见:

“来瞧瞧,了不起的加博给我们捉来了什么鸭子?”

我说实话:

“没有鸭子,只有死鱼。”

这时,我才发觉,看见我穿着湿漉漉的大衣,一声不吭地走过,编辑部里无情的嘲笑者们开始心生怜爱,谁也狠不下心来笑话我。

路易斯·亚历杭德罗·贝拉斯科的心里乐开了花,因为军方顾问不仅允许,还支持他做各种各样光怪陆离的广告。他在广播里说,他的手表经受得住恶劣的户外天气的考验,赚了五百美金和一块新表;他说他穿的胶鞋特别结实,饿极了啃过,怎么啃都啃不坏,胶鞋厂奖励了他一千美金。短短一天之内,他做了一场爱国演讲、收获选美冠军的香吻、作为道德表率与孤儿们见面。我都快忘记他了,突然——那天令人难忘——吉列尔莫·卡诺说贝拉斯科在他的办公室里,正准备签一份合约,说出完整的冒险经历。我觉得面子上特别挂不住。

“他现在不是死鱼,是烂鱼。”我还嘴硬。

第一次,也是唯一一次,我拒绝为报社做分内之事。吉列尔莫·卡诺无可奈何,二话不说,把贝拉斯科打发走了。后来,他告诉我,刚把这位请出办公室,他就开始思考,没法儿解释自己刚才的举动。于是,他请门房叫他回去,并给我打电话,说版权已买断,我无权拒绝。

一个沉没的案例被吉列尔莫死抓不放,这不是第一次,也不是最后一次。我很郁闷,但还是尽量态度良好地提醒他:我写这个报道,只是服从工作安排,不会署名。没想到对于那篇报道而言,这个偶然的决定歪打正着。我不得不用第一人称,以当事人的口吻和叙述方式去表达当事人的观点,署的自然也是当事人的名字。我老老实实地待在干燥、安全的岸上。也就是说,报道将是一篇讲述孤身冒险经历的内心独白,完全遵从事实。这个决定棒极了,因为贝拉斯科是个聪明人,情感与学识令人难忘,幽默感也恰到好处。最幸运的是,所有这些合起来构成了一个没有缺陷的人物。

访谈变成了持久战,事无巨细地聊了三周,令人精疲力竭。我很清楚,最后见报的将不是原始访谈,而是加工后的专题报道。开始,我成心使坏,想引诱他陷入矛盾之中,以便挖出隐藏的真相。但我很快发觉,他毫无隐藏,我用不着挤牙膏。我就像漫步在鲜花盛开的原野上,可以随意采摘我中意的花朵。贝拉斯科下午三点准时来编辑部,坐在我桌前,先回顾前一天的内容,再按故事发展顺序往下讲。他讲一章,我晚上写一章,第二天下午登。原本应该这样:先把故事写完,厘清所有细节,修改完毕后再发表,这样更容易、更保险。可时间不等人,海难事件正在随着分分秒秒的流逝滑入遗忘的深渊,且随时有可能被另一条轰动性新闻淹没。

我们没用录音机。当年,录音机刚刚发明,最好的录音机有打字机那么笨重,录音带动辄如头发丝般缠成一团。只做笔录是件壮举。直到今天,我们都深知,录音机录音管用,但受访者的表情绝不能被忽视。一个表情,胜过千言万语;有时,表情和声音还会南辕北辙。我被迫用老办法,把笔记记在作业本上,正因如此,我相信我没有漏掉一句话或任何细节,还得以步步深入。头两天有点儿困难,贝拉斯科老想一口气把话说完。但他很快领悟,知道要按提问顺序和提问深度依次作答,尤其是他有讲故事的天赋,对这门“木匠活”有着天生的理解能力。

为了让读者做好下水前的热身准备,我们决定从起航前,贝拉斯科在莫比尔度过的最后几天讲起。我们还达成共识,不以登陆结尾,而是写到他在人群的欢呼声中抵达卡塔赫纳。这样一来,读者就能自行将他讲述的故事和已有的新闻接上。我们打算连载十四篇,让悬念维持两个星期。

第一篇发表于一九五五年四月五日,报社在电台打了广告,那天的报纸一抢而空。第三天,我们指出了事件具爆炸性的症结所在,决定揭露灾难发生的真正原因——官方的说法是遭遇暴风雨。我想更细致地了解,请贝拉斯科细细道来。他对采访方式已经非常熟悉,回答前,眼中闪过一丝狡黠:

“问题是,没有暴风雨。”

他明确指出是刮了二十多个小时的大风,这在当地那个时节十分常见,可是,指挥官们没有充分考虑到。船员在起锚前领到了拖欠好几个月的工资,最后一刻花得精光,采购了各种家电要往家带,船舱里都塞满了,冰箱、洗衣机、烤箱这些大件只能绑在甲板上——战舰上不允许这么做——占去了一大片空间。家电数量超乎预料,不过,没人慌神,也许是觉得航行既不正式,又只有不到四天的航程,据预报天气晴好,没什么要紧。他们已经干过那么多次,不是也没事儿?没想到运气真背:风比预想中稍大一些,阳光明媚,海面起伏,船身比预想中倾斜,草草绑住货物的绳子断了。要不是因为是艘军舰,“卡尔达斯号”早就不客气地沉了。可是,八名在甲板上值班的水手从船舷边滑落。因此,引发海难的根本原因并不是官方从第一天起就一口咬定的海上暴风雨,而是贝拉斯科在报道中披露的家电超载——堆在一艘战舰的甲板上,还没绑好。

另一个被藏着掖着的问题是:落水船员能拿到什么样的救生筏,为何只有贝拉斯科死里逃生?据称,船上至少应有两种常规救生筏和他们一起落水。救生筏是软木和帆布做的,长三米,宽一点五米,中间有个保险仓,里面存放着食品、饮用水、桨、急救箱、钓鱼和航海用具,外加一本《圣经》。有了这些,即便不打鱼,十个人也能在海上生存八天。可是,“卡尔达斯号”上的小救生筏上无任何装备。根据贝拉斯科的描述,他那只就是什么也没有。这么一来,有个问题将永远悬而不解了:有多少落水船员上了置人于死地的救生筏?

无疑,正是由于这些十分重要的原因,官方才迟迟不对海难做任何解释,直到突然意识到,他们的声明根本站不住脚。其他船员已经回家,分布在全国各地,都会说出事故真相。到最后一刻,政府依然咬定“海上暴风雨”的说法,还在正式公报上发表严正声明。审查没有走极端,我们仍可登完报道。贝拉斯科尽量维持模棱两可的态度,谁也不知道之前他是否出于压力,没有说出真相,而他也没有要求或阻止我们将真相大白于天下。