马勇“晚清四书”自序述学术历程:“批林批孔”是我的学术起点

- 时间:2017/8/2 新闻来源:热点快报网 阅读: 次

-

马勇“晚清四书”自序述学术历程:“批林批孔”是我的学术起点

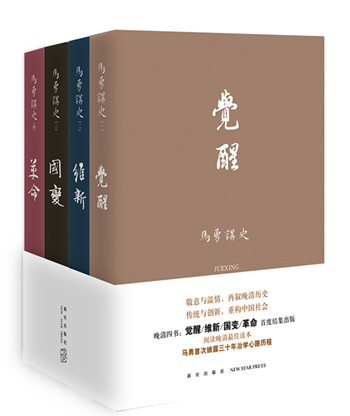

本文摘自马勇著“晚清四书”:《觉醒》《维新》《国变》《革命》,新星出版社2017年出版

先说一个小故事。几年前,为纪念邓小平诞辰,我应约为一家媒体写了一篇文章,主要从自己的经历,谈邓小平引领中国从毛泽东时代走出来的意义。或许是因为行文需要,或许是为了对照,既然说走出毛泽东时代,就不能不说毛泽东的问题。结果,一位网友在那篇文章后留下了七八篇批评文章,可惜我并没有在那个网站上注册,而且那篇文章是这家网站独家约稿,网站编辑也没有告诉我这些留言,所以我压根就不知道这些留言。大约是我的不回应惹恼了这位网友,他毫不客气地向我的上级,乃至我的上级的上级写信举报,大意指责我反毛。这种举报过去几年确曾给我带来许多困扰,但我理解这位与我年龄相仿的网友。

我们这些五十年代出生的人,按照过去的话说,叫“生在新中国,长在红旗下”。我们从出生直至十一届三中全会,所接受的教育,就是红色江山、共产主义接班人,毛泽东的语录早已渗入我们这一代的骨髓。假如不是后来的读书生涯,我一定也与现在许多崇拜毛泽东的人一样,不会有其他想法。一个例证就是我身份证上的生日,就是毛泽东的生日,这并不正确,而是上大学建档案时选定的。我来自农村,使用记时都是农历,从来没有换算过阳历。那时也不是很好找“万年历”对照表,因而以为接近,就将毛泽东的生日当作自己的生日。从这个小例子,可以知道我们这一代人除了极个别例外,如张志新、遇罗克等“反潮流”,绝大部分都曾经是毛泽东的崇拜者,顺着潮流走,发自内心要做“毛主席的好学生”,尽管这些人没有几个与毛有过直接接触。

我的老家在安徽最穷的濉溪,被当地稍有知识的人誉为安徽的西伯利亚。小时候,濉溪属于宿县,就是现在的宿州;后来属于淮北市,也是淮北唯一一个市属县。

与同龄许多学者相比,我的童年、少年,乃至青年早期,都在浑浑噩噩中度过。实在说来,没有读过什么书,不像同时代的城里人,有机会学习那么多古今中外名著。我们那时上学,毫无目标,对于家长来说,就是让孩子识点字,平安度过儿童时代;对于学生来说,没有升学压力。一个村庄想也不敢想会出个大学生。特别是“文革”开始,废止高考,成绩好坏,一律平等。即便后来出了“工农兵大学生”的创意,我们村也有几个同龄的入学,但上大学基本上与学习成绩无关。所以回想青少年时代,我没有后来从校门到校门一代学子的辛苦,我一直处于“快乐上学”阶段,没有任何人为压力。龙生龙,凤生凤,老鼠生子会打洞。底层社会出身,没有见过荣华富贵,并不知道艰辛是艰辛。

中学毕业,那时并不允许人口自由流动,严格的户籍管制,不仅不存在外出打工,甚至遇到荒年要外出讨饭也很难被允许,必须开具生产大队的介绍信。当然,我们那儿没有外出讨饭的习惯,我小时候倒是经常见到不远处的凤阳等县的职业乞讨者,只要秋收过后,他们就像候鸟一样回来了。多年后,看到研究皖北乞讨者的书籍,我特别有一种亲切感。

我们那儿,农村孩子的唯一出路就是去当兵。高中毕业后第一年,我因为一个小小的毛病,体检不合格。我的很多同学那一年参军去了锦州,几年后参加唐山大地震救灾。我没有去成锦州,第二年,我参军去了杭州警备区。这个经历,完全改变了我的人生轨迹。我后来研究义和团来源时,以为义和团在那时能够闹起来,战后遣散,或解散,或逃亡的官兵应是一个因素。我的这个判断,很大程度上基于自己在军营中的经历。老话说好铁不打钉,好孩子不当兵。军营就是一个大熔炉,一个单纯的孩子在这个熔炉里一定会迅速改变。军营生活越久,越难以回到土地,自古以来的流民,其间总能看到军人,或退役军人的影子。

杭州城区三年多,我只是看见了杭州的繁华,并没有进入市民生活。但这个花花绿绿的杭州,对一个来自农村的小知识分子来说,就是一场灵魂的震撼,开了眼界,知道除了家乡,还有城市,还有世界,还有那么多好地方。

军营生活真正改变我的人生轨迹,还有那个时代特有的政治运动。军队现在的情况我不太清楚,但我们那时,每天的工作除了完成站岗执勤任务,主要就两件事,一是连队的副食品生产,养猪、种田,支农“双抢”;另一件事就是学习,我们简直就是文化兵,几年时间,确实有很多军事训练,但很少真刀真枪,印象中,实弹射击并没有几次,大量时间就是理论学习。这是我们军队的优势,但让没有多少文化的士兵痛苦不堪。

毕竟我那时算是高中毕业之后入伍的,虽然我们在学校并没有学到什么东西,但相对而言,高中毕业在那时的军营就是不小的知识分子了,因为更多士兵小学都没有读完。回顾自己学术生涯我愿意从军营开始说,主要就是因为没有那几年军营生活,没有批林批孔运动,没有学理论,我的人生不会如此,更不会去读历史,研究历史。

毛泽东发动批林批孔的理由现在看来并不是很充分,至少林彪并没有在思想深处将自己与孔子联系起来,并没有孙中山、蒋介石那样的思想自觉,自视为孔子道统传承者。林彪的马克思主义理论当然也不精通,像那个时代许多好读书的军事将领一样,马克思主义可能是其观察问题的一个思想资源,但对马克思、恩格斯那些并太容易阅读的著作,不可能理解很多。但是,毛泽东出于自己对中国传统的厌恶,他到了晚年确实对儒家,对孔子,对传统,表现相当决绝。