打工诗人郭金牛:知天命的年纪,把拳头换成了诗

- 时间:2017/8/4 新闻来源:热点快报网 阅读: 次

-

有人和他提起余秀华,他从不认为那个残疾诗人的命运被改变了,“出书赚钱就能改变命运?不过是天上掉馅饼一样的意外,砸在了一个人的头上,被人们解读出‘命运’二字。”说完,他吞下了眼前一碗5块5的馄饨。

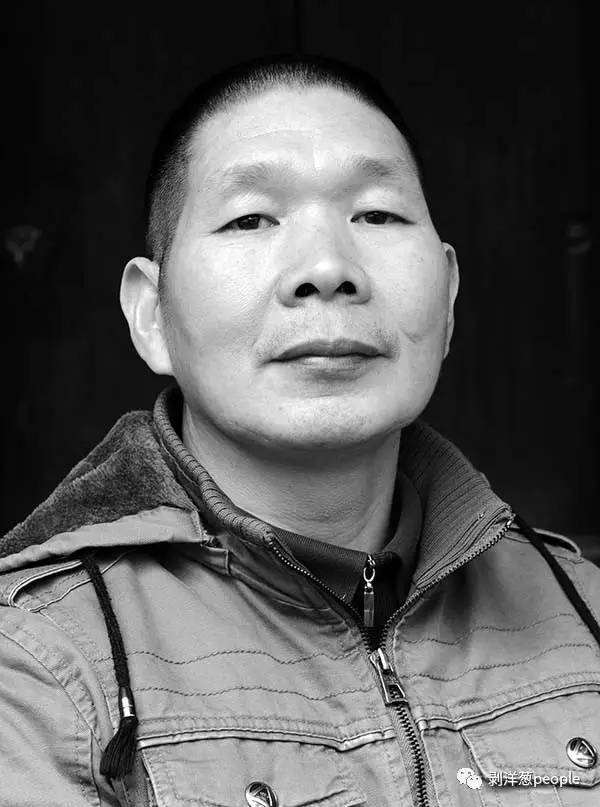

打工诗人郭金牛。他的诗《纸上还乡》,被翻译成捷克语、德语、英语、荷兰语,传至海外。受访者供图

文|新京报记者刘珍妮编辑|苏晓明

校对|陆爱英

►本文约5586字,阅读全文约需11分钟

郭金牛踩着一双白色球鞋,高出鞋口的黑袜腰显眼地裹着半条小腿,加上九分牛仔裤,1米6的身高被坠得更矮了。

在深圳漂了25年,居住在龙华新区城中村30平米的出租房里,他不说,没人知道他是个诗人。大多时候,他是社区流动人口和出租屋综管所的临时工。

“我就是那个写诗的农民工郭金牛。”网络论坛上的自我介绍,让两个身份一拍即合。

诗人郭金牛写了一首《纸上还乡》,357个汉字被翻译成捷克语、德语、英语、荷兰语,传至海外。

5年前,在网吧里敲下那首小诗时,郭金牛没想到后来的事——诗歌获奖,荷兰鹿特丹国际诗歌节主席巴斯给他颁奖,诗人杨炼在捷克国际书展上朗读他的诗。声名大噪,以往的作品集结成册,印成了铅字。

声名之外,当人们浪漫地以为文学能改变底层劳动者的命运时,他“朝九晚六”地打着那份临时工,综管办的文书工作才是他必须保住的饭碗。郭金牛吞下眼前那碗5块5的馄饨,吐出句“命运是个什么鬼?”