少林方丈释永信的传奇人生:佛教戒律全破,出家人的商海沉浮

- 时间:2025/7/30 新闻来源:联媒热点快报网 阅读: 次

-

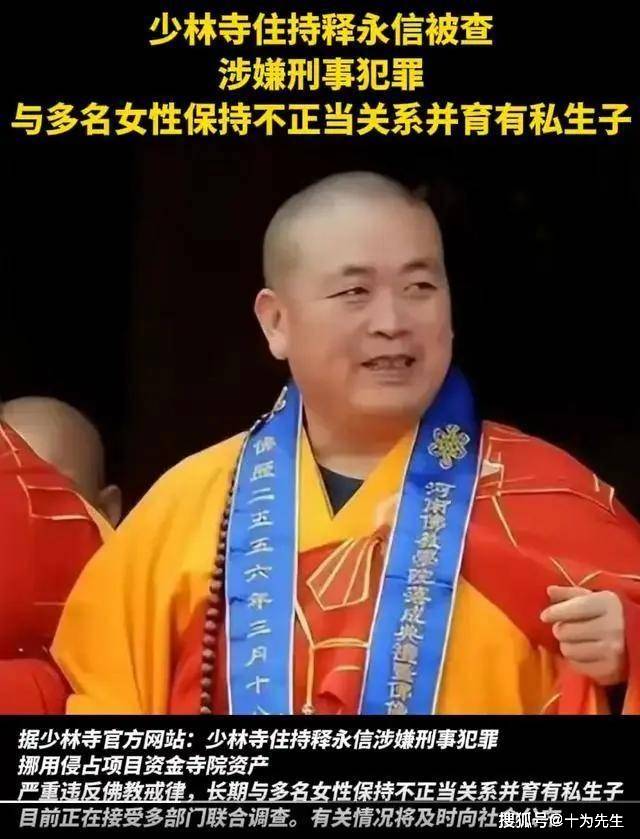

7月27日,一则来自少林寺官方的通报震动全国:住持释永信因涉嫌刑事犯罪,包括挪用侵占项目资金及寺院资产、严重违反佛教戒律(长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子),正在接受多部门联合调查。这则公告不仅宣告了一位宗教领袖的陨落,更将中国最负盛名的佛教寺院推向了信仰与商业激烈碰撞的风口浪尖。释永信,这位曾以“少林寺CEO”闻名于世、将深山古刹打造成全球文化IP的传奇人物,其功过是非,在袈裟与资本的交织中愈发扑朔迷离。

1981年,16岁的安徽少年刘应成(释永信俗名)怀揣对武术的向往,只身来到河南登封少林寺。彼时的少林寺,野草齐腰,山路难行,仅存一座斑驳的山门,寺内只有十余位年逾古稀的老僧,全然不见武侠小说中“天下武功出少林”的盛况。在行正方丈的指导下,释永信从挑水做饭、放牛读经开始,逐步承担起寺院管理的重任。

1987年,行正方丈圆寂,22岁的释永信成为少林寺历史上最年轻的住持。面对破败的寺院和凋零的香火,他展现出超越年龄的魄力与远见。电影《少林寺》的热映,让他看到了“禅武文化”的潜在价值。1996年,他率先为少林寺注册域名并建立官网,成为最早拥抱数字化的宗教机构之一;1997年,成立河南少林寺实业发展有限公司,这是中国佛教界的第一家公司。此后,少林寺的商业版图不断扩张,涉足文化、餐饮、药品、服饰等领域,并通过商标注册和海外扩张,逐步构建起一个横跨多产业的商业生态。

释永信的商业化举措,确实为少林寺带来了前所未有的复兴。相关数据显示,2010年少林寺的旅游收入一度占据登封财政收入的三分之一;2017年景区门票收入达3.5亿元,衍生体验项目收入超1.2亿元;2019年游客量峰值达420万人次,旅游相关总收入超12亿元。少林武僧团在全球巡演超200场,每场演出收入从初期的10万美元升至近年的50万美元。少林寺从一座濒临衰败的古刹,蜕变为享誉全球的文化品牌,“少林”二字成为估值数十亿的文化IP。

释永信的商业化之路,始终伴随着争议与质疑。2015年,弟子释延鲁等人实名举报其“侵占少林资产、索要财物700余万元、包养情妇并育有私生女”,并拥有双重户籍。尽管当时调查称“私生女系收养”,经济问题“无个人侵占证据”,但争议并未平息。2022年,少林寺关联公司以4.52亿元竞得郑州商业用地,引发“寺庙变地产”的指责;2024年,“释永信之子释正恩接掌衣钵”的传言更是将争议推向高潮。

此次官方通报的两大核心指控,恰恰击中了释永信模式最脆弱的命门:

通报直指其“严重违反佛教戒律,长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子”。这一指控,不仅突破了佛教色戒与不邪淫戒,更解构了方丈作为精神导师的伦理权威。当禅修被包装成付费体验项目,当方丈更像CEO而非修行者,信仰的庸俗化便难以避免。通报称其涉嫌“挪用侵占项目资金及寺院资产”,暴露出少林寺庞大商业帝国在财务监管上的巨大黑洞。

据公开资料,少林寺旗下关联公司涉及文化传播、旅游开发、教育培训、素食餐饮、医药保健乃至网络科技等诸多领域。在“发扬传统文化”的光环下,寺院资金与商业项目间的边界日益模糊。巨额门票收入、海外分院捐赠、品牌授权费用、影视合作收益等资金流向何处?这些问题长期被“宗教自治”外衣所遮蔽,直至多部门联合调查的介入,才将其推向公众视野。

释永信的悲剧,绝非个人道德的沦丧,而是少林寺乃至中国宗教场所深陷“商业化悖论”的一次集中爆发。

释永信曾直言:“少林寺也要发展,佛教也要发展。”这一理念在早期确为寺院复兴注入活力。但当“发展”等同于无节制的资本扩张时,宗教场所的核心功能——修行与弘法——必然被边缘化。过度旅游开发导致的喧嚣扰攘,使古刹沦为喧闹的“武术主题公园”;层出不穷的商业合作(如传闻中的上市计划、地产开发),不断消解着其作为宗教圣地的庄严性。

少林寺的商业帝国长期处于模糊地带。作为宗教活动场所,其内部管理本应遵循丛林清规;但其庞大的商业行为又涉及公司法、税法、非营利组织管理等诸多世俗法律。监管的交叉与空白,使得方丈权力缺乏有效制衡。经济问题与生活作风问题的交织曝光,正是这种绝对权力失控的必然结果。释永信集宗教权威与商业决策权于一身,最终导致“人治”凌驾于清规戒律甚至国家法律之上。

此次事件对少林寺乃至中国佛教界的公信力造成重创。普通信众的布施供养,是否成了商业版图的注脚?庄严的宗教仪轨,是否沦为吸引游客的表演?重建信任,远非更换一位住持那么简单,它需要对少林寺过度商业化的路径进行彻底反思与纠偏,重新厘清宗教、文化、商业三者的边界。

释永信的被查,为少林寺的“释永信时代”画上了充满警示的句号,也为中国宗教与现代社会的关系提出了尖锐的世纪之问:

坚守清贫苦修并非唯一出路,适度引入现代管理、开展符合教义的文化传播与公益事业有其合理性。但核心在于,任何经济活动都应是服务弘法目标的工具,而非目的本身。必须建立严格的财务隔离与审计制度,确保宗教资源的纯洁性。

必须打破“方丈=土皇帝”的陈旧模式。宗教团体内部需完善民主监督机制(如寺务委员会、僧众评议),外部则需在法律框架下明确宗教事务部门、民政部门、税务部门等的监管职责,形成对权力的有效约束。

商业可以推广寺庙的“知名度”,但无法自动带来信仰的“美誉度”与“深度”。释永信曾以超前眼光将少林寺推上世界舞台,却也因迷失于资本与权力的迷宫而亲手埋葬了自己的宗教生涯。当晨钟暮鼓被上市钟声掩盖,被物欲侵蚀的信仰殿堂,能否在瓦砾中寻回那份渡己渡人的初心?答案,关乎少林的存续,更关乎这个时代对精神价值的最后坚守。

千年少林,风雨如磐。释永信的功与过,终将由历史评判。但他的故事,无疑为所有宗教场所敲响了警钟:在商业化的浪潮中,唯有坚守信仰的底线,方能在物欲横流中守住心灵的净土。

来源:搜狐新闻