全网爆火的“丝瓜汤”,怎么就成了中国家庭的照妖镜?

- 时间:2025/9/23 新闻来源:联媒热点快报网 阅读: 次

-

今年的现象级爆梗,非“丝瓜汤”莫属,在互联网的各种缝隙里,都能看到它的身影。

前天围观一场网络骂战,本以为会是唇枪舌剑你来我往,结果双方只是淡淡地说了一句“你多喝点丝瓜汤吧”。

我本来以为“丝瓜汤”只是年轻人在玩的新梗,没想到查了一下源头,居然来自于一个家庭小剧场,演绎的主题就是“两代人的隔阂”。

有一个博主,他一人分饰两角,开启了一场母子对话。视频中,妈妈问儿子,晚上要不要吃丝瓜汤。

儿子回答“不用了”,妈妈继续说“丝瓜汤很补的”,儿子坚持“真的不用了”,妈妈又说“最近丝瓜很便宜”,儿子强调“我说不用了”,妈妈还是不依不饶,说“可是夏天吃丝瓜很好啊”。

几个回合后,儿子崩溃,吼着说“不用了”,妈妈倒吸一口凉气,儿子心头涌上愧疚。

妈妈带着受伤的神情指责儿子:“你这么凶干嘛啊?我跟你说你这个是肝火太旺了,喝点丝瓜汤补一下,它这个降火气的。”

好家伙,宇宙的尽头原来是丝瓜汤,绕到最后依然能回到原点。

“丝瓜汤”之所以能火遍全网,是因为这种对话模式,戳中了太多中国式家庭共同的隐痛。

父母陷在自己的逻辑体系里,自说自话,听不进孩子的意见,双方无法沟通,最后,孩子只能被迫大喊大叫,落得一个“不孝”“伤父母心”的罪名,完全就像是“鬼打墙”般无助。

“丝瓜汤”只是一个梗,是将痛苦幽默化,但它背后所折射出的问题,对亲子关系的危害,远比我们想象中还要严重得多。

1.

“丝瓜汤困境”的表现形式之一,是父母听不懂话,总是把自己的想法强加到孩子身上。

在相关视频的评论区,就有无数网友现身说法,描述自己和父母之间的无效沟通。

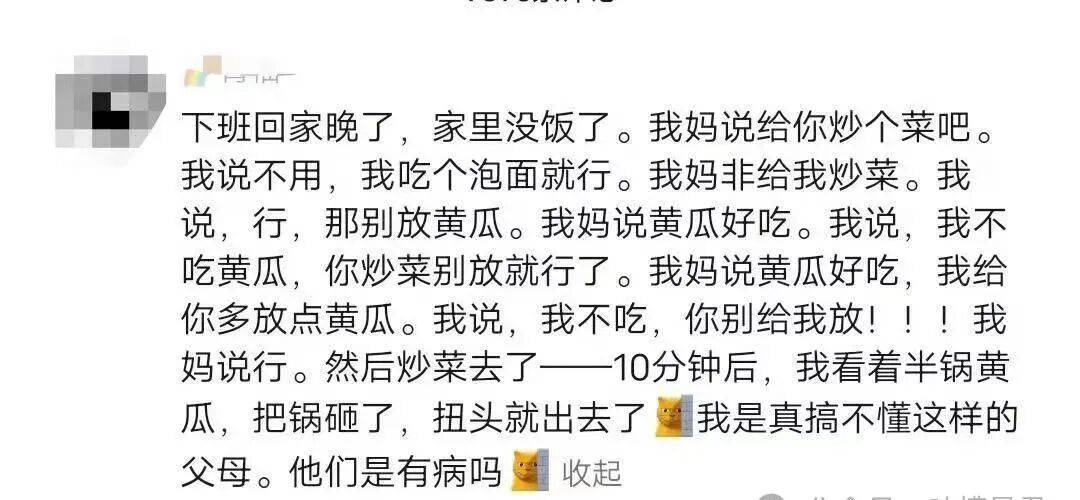

一名网友说,下班回家晚了,她原本想吃碗泡面,她妈妈非要给她炒菜,她说,不要放黄瓜。

她妈妈坚持了好几遍,说黄瓜好吃,网友也一遍遍地强调,自己不吃黄瓜,千万别放。

网友妈妈总算答应了,然后去炒菜。结果10分钟后,出现在网友面前的,赫然是半锅黄瓜。

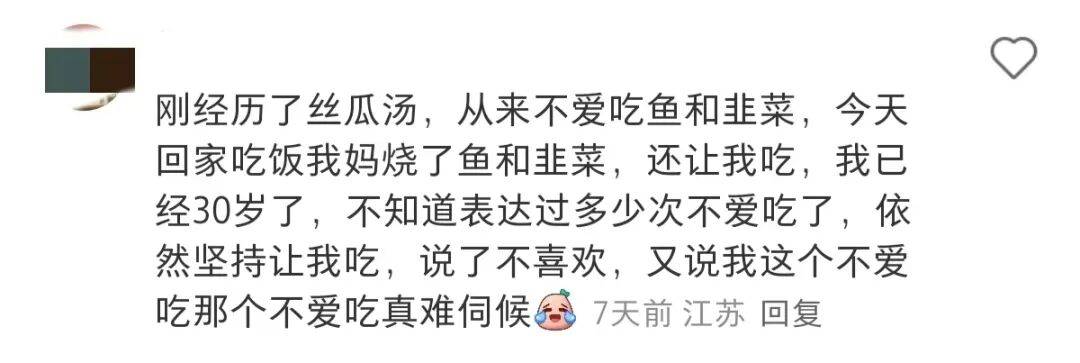

另一名网友说,她从小就不爱吃鱼和韭菜,但直到她30岁,她妈妈还是坚持给她做鱼和韭菜,强迫她吃,在被拒绝之后,又说她这不吃那不吃真难伺候。

还有一位知乎答主@我爱红烧肉说,她小的时候,她妈妈怕她感冒,总是用很热的水给她洗澡。

由于大半个身体都泡在水里,她觉得很难受,不止一次地抗议,说水太烫了。

但她妈妈不以为然,总是说:我觉得一点都不烫啊,洗着洗着就凉了。

直到有一次,水温实在超出了她的忍耐极限,而她又想到,即使跟妈妈说,妈妈也会不当回事,对烫水的恐惧,让她终于没绷住,嚎啕大哭起来。

她妈妈完全不知道发生了什么事,连忙问她怎么了,她哭着说,洗澡水太烫了。

这时候,她妈妈才一边念叨“这有什么好哭的”,一边给她兑凉水。

年幼的孩子面对“听不懂话”的父母,反抗方式是哭闹,而成年人呢,恐怕就只能发脾气或者发疯,才能让父母“听见”自己。

而在父母的逻辑里,他们的出发点,是“为了孩子好”,结果孩子非但不领情,还冲着他们发脾气。

一方崩溃,一方委屈,彼此的关系,自然越来越拧巴。

2.

第二种表现形式,是父母“假开明”。

看似很民主,给孩子选择的权利,但实际上,如果孩子说的不是他们想要的答案,就会不断否定孩子,直到孩子妥协为止。

电视剧《以家人之名》中,齐明月的妈妈就是典型。

母女俩一起买衣服,齐明月拿了一件白色的,她立马否定,说她“不爱干净还要穿白色”,齐明月又挑了一件黑色的,她又说“年纪轻轻的要穿鲜亮点”。

后来,她拿了件粉色的衣服,问齐明月怎么样,齐明月闷闷地说还行,她很不满,数落齐明月“和她爸爸一样没主见”。

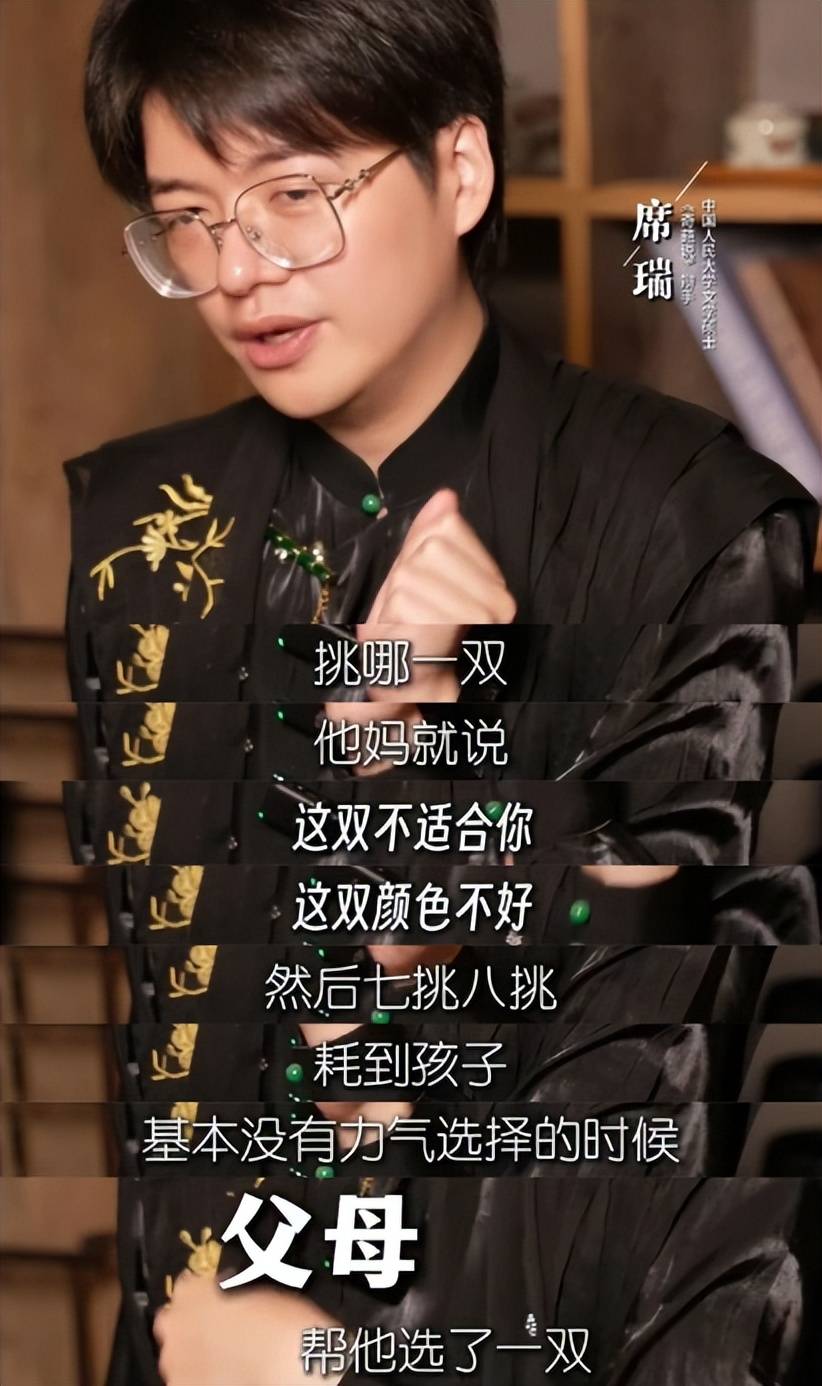

奇葩说辩手席瑞讲过一件真实发生的事。

他逛街的时候见到一家三口,父母带着10岁左右的孩子去买鞋。一进店里,父母就说,让男孩自己选。

但男孩选了一双,父母说颜色不好看,又选了一双,父母说不适合他,总之,男孩选的,都被父母用各种理由否定了。

直到最后,男孩已经被耗得没力气了,父母才做主给他选了一双。

走出那家店后,男孩在商场的走廊里大哭,控诉道:每次都是这样!每次都是你们选的!

席瑞说,这个场景之所以让他感到窒息,是因为“正话反话都让父母说完了”。

如果父母一开始直接做决定,孩子是可以拒绝的,但父母偏偏要给孩子“自由”,又预设一个“标准答案”让孩子去猜。

孩子在猜来猜去中,磨灭了自信,丧失了主见,最终演变为习得性无助。

3.

无论哪种表现形式,背后都是父母对孩子强大的控制欲。

哈佛大学心理学教授戴维·麦克利兰提出,人类有三大核心心理需求,其中一种,就是权力需要。

孩子小的时候,事事都要依赖父母,离开父母无法生存,无论多么平庸的父母,也能在孩子身上尝到权力的滋味。

神经科学研究表明,当父母控制孩子,下达的指令被无条件服从时,大脑腹侧被盖区会分泌大量多巴胺,形成一种类似上瘾的机制。

而当孩子逐渐长大、羽翼渐丰,父母会越来越丧失对孩子的掌控感,权力需要无法再被满足。

因此,父母一遍遍地强调“丝瓜汤好喝”“黄瓜有营养”,不是真的听不懂话,而是为了夺回对子女的控制权,重新行使曾经的权力。

面对这样的困境,孩子只有两个选择:要么反抗,承受道德谴责,要么屈服,图个耳根清静。

而一旦屈服,控制型父母的目的就达到了,下一次,他们会故伎重施,只为满足自己的权力欲。

被父母操控着长大的孩子,会是什么样子呢?

有一部叫《脐带》的短片:孩子出生后,母亲舍不得切断与孩子的连接,要求医生保留脐带,这样,无论孩子做什么,母亲扯一扯脐带,就能实现对孩子的绝对控制。

小时候,孩子在水坑里跳、在墙上画画时,会被母亲用脐带拽走。

长大后,孩子出去和女朋友约会,刚要牵手,又被母亲一把拽回。

母亲去世后,脐带消失,可这时的孩子,已经不知道该如何独立生活。

被父母过度控制的孩子,很少有人能挣脱那根隐形的脐带,他们要么复制父母的模式,喜欢控制他人,要么失去自我,形成讨好型人格。

4.

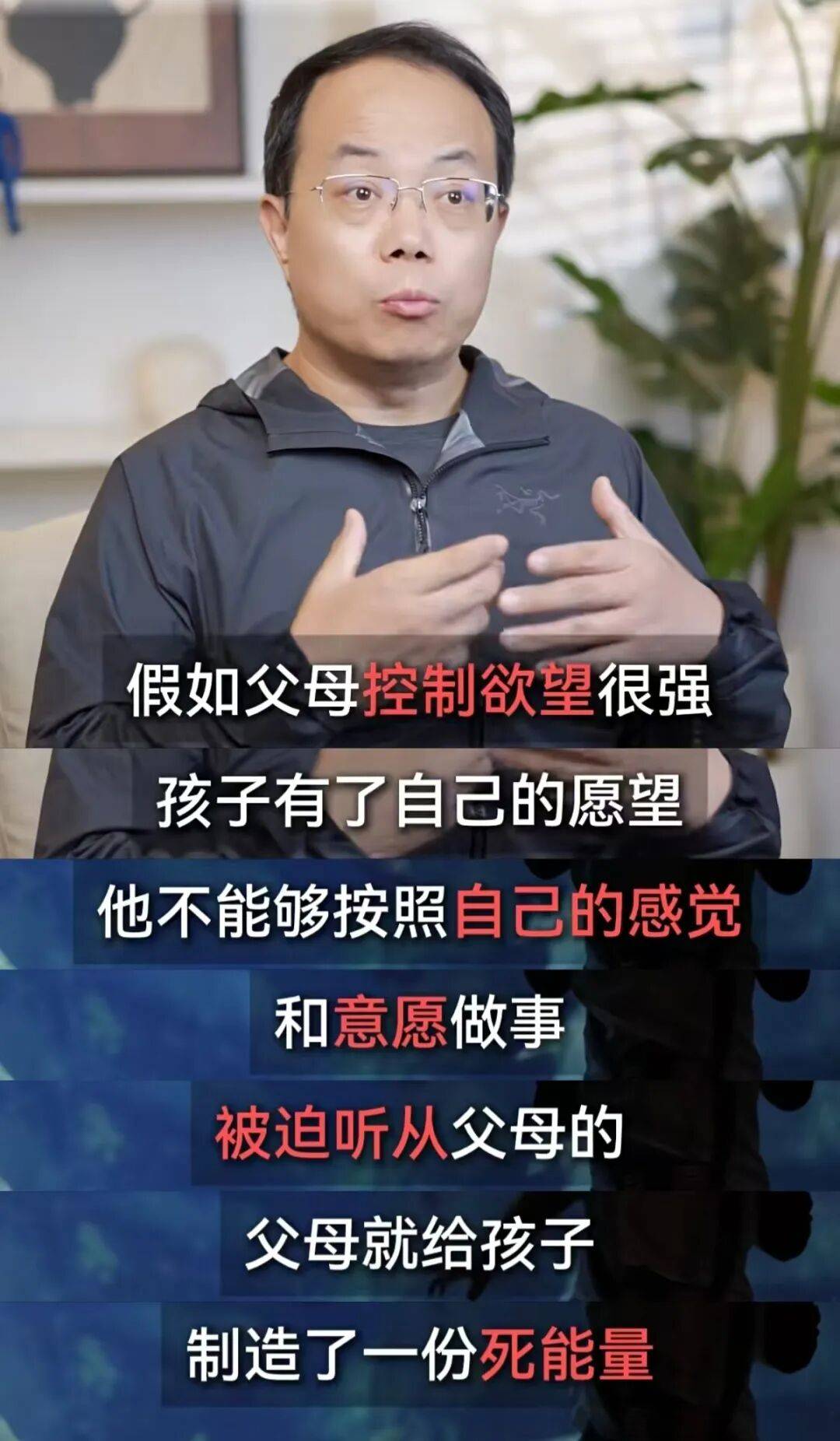

我非常喜欢心理专家武志红提出的一个概念,叫作“生能量”和“死能量”。

他说,我们的每一份愿望,都是一份能量。

愿望实现了,它就是“生能量”;愿望不能实现,它就是“死能量”。

我们经常调侃“有一种冷叫你妈觉得你冷”,其实这件看似细小的事情中,也隐藏着能量的转换。

如果孩子能够按照自己的意愿,穿上喜欢的衣服,这就是孩子的一份“生能量”;但要是父母非觉得孩子冷,必须按照他们的标准来穿衣服,就变成了一份“死能量”。

那么,一对控制欲极强的父母,要求孩子事事都按照他们说的做,就意味着,孩子时时刻刻都在接受“死能量”。

长此以往,孩子作为独立个体的蓬勃生命力,必然会流失殆尽。

汪曾祺在《人间草木》中写道:儿女是属于他们自己的,他们的现在和未来,都应由他们自己来设计,一个想用自己理想的模式塑造自己的孩子的父亲是愚蠢的,而且,可恶!

父母对孩子真正的爱,从来不是“我爱你,所以你要听我的”,而是:

我爱你,但你是自由的。

来源:搜狐网